Algo debió sentir la sirena Parténope, hija de Caliope y el río Aqueloo, cuando, condenada por los dioses por no haber podido seducir a Ulises con su mágico canto, vino a morir a estas costas. Poco importa que el mito sea sólo eso, un mito, lo más hermoso es que la vieja Nápoles, tantas veces maltratada e incomprendida por el devenir de su propia historia, tiene un personal encanto que merece la pena descubrir.

Una vez traspasada esa línea imaginaria que representa Roma, el viajero que llega a Nápoles tiene enseguida la sensación de haber penetrado en una Italia diferente. Es el Sur, tierra tan fascinante como contradictoria, punto mágico en el horizonte hacia el cual volvieron sus ojos artistas como Goethe, Stendhal u Oscar Wilde.

Desde que griegos y romanos recalaran en esta tierra, quizá no exista en Italia otra ciudad en la que se hayan dejado sentir con tanta fuerza las sucesivas dominaciones y culturas. Y para dar fe de ello sus más regios protagonistas están inmortalizados en la imponente fachada del Palacio Real, edificio construido en el siglo XVII por el arquitecto Doménico Fontana y situado en la emblemática Plaza del Plebiscito. Justo enfrente del Palacio y cerrando la Plaza del Plebiscito por su lado oeste, como si fuera el telón de fondo de un inmenso escenario, se alza la iglesia de San Francisco de Paula, un solemne edificio neoclásico inspirado en el Panteón de Roma. En ella, y como dato curioso, el pueblo napolitano dio su último adiós a uno de sus hijos más universales: el ya mítico Enrico Caruso.

Corría el año 1921 y el destino o la casualidad, ¡quién sabe!, quiso que este gran mito de la ópera recibiera su homenaje póstumo a muy pocos metros del que fuera uno de los teatros más importantes del mundo: el Teatro de San Carlos, inaugurado por Carlos III en 1737. Aunque los tiempos actuales no hacen justicia a su gloriosa historia, es uno de los más antiguos del continente (más que la Scala de Milán y La Fenice de Venecia) y durante muchos años colocó a Nápoles como la capital de la música europea. Merece la pena visitarlo; su exquisita sonoridad, su esmerada y suntuosa decoración nos trasladan con la imaginación a esas memorables noches de estreno en las que un Verdi o un Rossini asistían expectantes a la reacción del exigente público napolitano.

Muy cerca está la bulliciosa vía Toledo. Aunque no tiene nada especial que ver, salvo multitud de tiendas y el ir y venir ajetreado de su gente, se puede hacer una pausa para disfrutar de un buen café o un delicioso helado en dos terrazas típicas. Una de ellas es la Galería Umberto, cuya estructura de hierro y cristal responde a los gustos arquitectónicos de finales del siglo XIX; la otra en el Café Gambrinus, ambas de inequívoco ambiente y sabor decadentista y antaño lugar de encuentro de famosos artistas e intelectuales.

Pero hay otra opción más apetecible, sobre todo cuando la luz del sol empieza a declinar, que es dirigirnos hacia la Merguellina, ensenada a los pies de la colina de Posilipo, donde se puede admirar una bellísima vista de la bahía de Nápoles con el Vesubio, imponente y silencioso, dominándolo todo. Desde aquí la brisa parece susurrarnos al oído los secretos más profundos de la ciudad.

Una ciudad que también fue feudal y aristocrática como lo demuestra el llamado Castillo del Huevo y el Maschio Angioino (Castillo Aragonés), ambos impasibles al paso del tiempo. El primero se asoma desafiante al mar; el segundo, se alza orgulloso en medio de la caótica ciudad moderna, en plena Plaza del Municipio.

Y es que Nápoles se muestra de muchas maneras y desde muchos lugares. Coronando una colina y muy cerca del Castillo de San Telmo está la antigua Cartuja de San Martín, desde cuyos jardines se vuelve a obtener una impresionante panorámica: al frente, el mar azul, uno sol implacable y las islas de Capri e Ischia dibujándose en el horizonte, y a los pies... Nápoles.

Aguzando la vista no resulta difícil distinguir lo que se conoce como Spaccanapoli, una arteria vial a ambos lados de la cual se extiende el barrio viejo de la ciudad. Su caótico urbanismo es una consecuencia de la propia situación de la ciudad que, construida entre el mar y la montaña, no tuvo más remedio que desarrollarse en altura, de ahí sus características casas apiñadas sobre las colinas que la rodean.

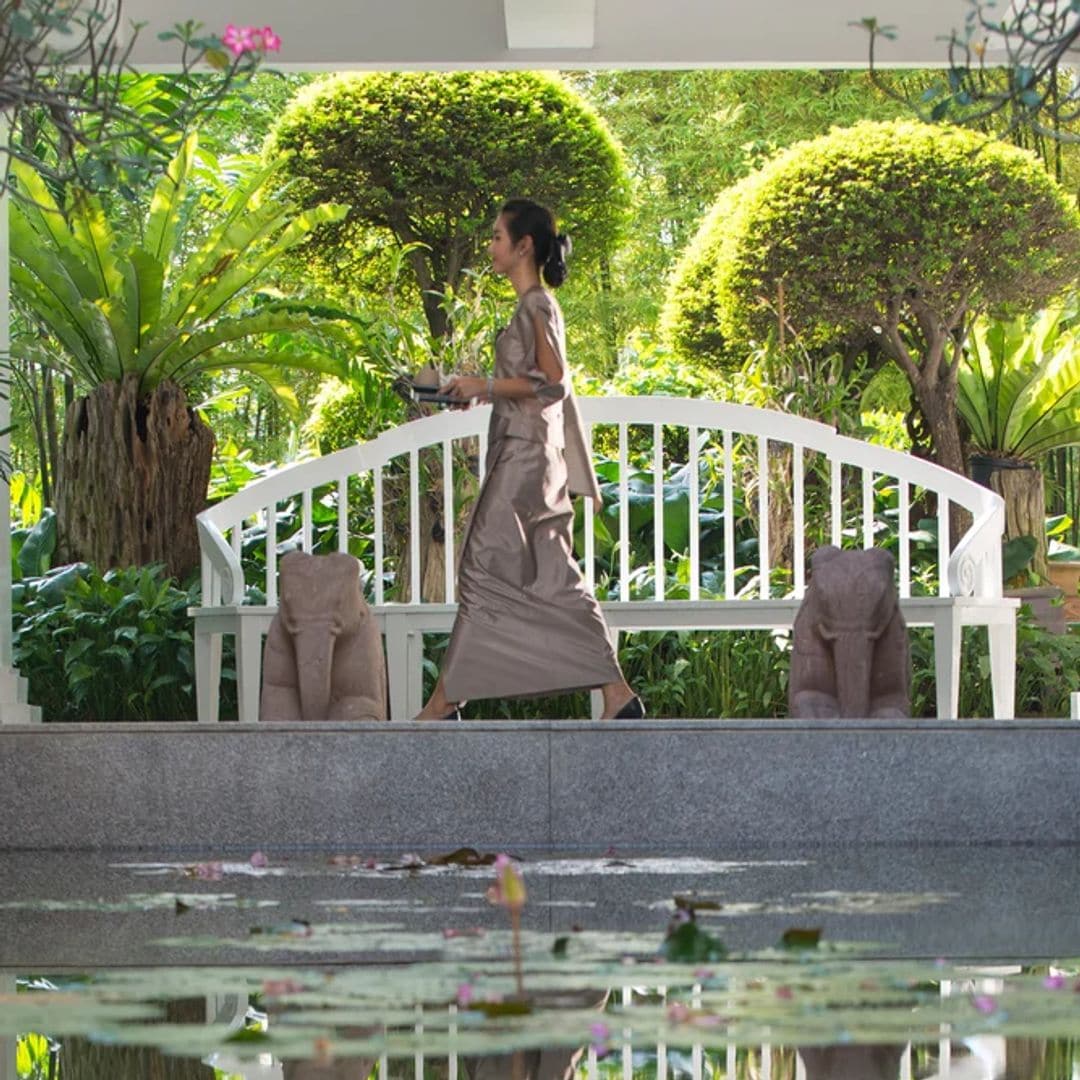

Lleno de encanto y sabor popular, sus estrechas calles son una continua sorpresa, una invitación a pasear, a descubrir. Pequeños comercios, tiendas de antigüedades, y a la vuelta de la esquina una plaza, un convento, una iglesia... Así de imprevisible puede ser la llegada a la iglesia barroca de Il Gesú, a Santo Domingo el Mayor, a San Lorenzo, al Duomo o al Convento de Santa Clara.

Pero el arte no sólo está disperso por las calles de la ciudad, también habita en los museos: en el de Capodimonte, la pintura de los siglos XV al XVIII; en el Museo Arqueológico Nacional, todo el esplendor de la cultura grecorromana. Un espectáculo éste último, que también se puede admirar in situ con sólo visitar Pompeya y Herculano, dos maravillosas ciudades romanas a muy pocos kilómetros de Nápoles y a las que resulta muy fácil llegar bien en coche o en uno de los numerosos trenes de cercanías.

En sus calles, teatros, tabernas, prostíbulos y templos, un día rebosantes de vida, domina hoy un abandono y un silencio milenario. En el año 79 después de Cristo el Vesubio despertó de su letargo y cubrió, bajo un manto de cenizas y lodo, ambas ciudades sin dejar rastro de vida. Las figuras petrificadas de hombres y animales, halladas en las excavaciones en las más diversas actitudes, hablan por sí solas de una tragedia que aún en nuestros días sigue impresionando al visitante.

Y después de este viaje al corazón del Mediterráneo, ¿no le seduce la idea de conocer todas estas maravillas?

,type=downsize)