Cuando todos los grandes empresarios del momento confiesan su pasión por la pintura contemporánea, él afirma que prefiere la fotografía y el diseño. No del todo revolucionario, solo un poco, como él. En la pared, envuelto en una nube de humo, tiene a Dennis Hopper inmortalizado por el fotógrafo Terry Richardson. También una foto de su mujer, Natalia Vodiánova —mucho antes de conocerla—, en Alicia en el País de las Maravillas, atrapada en un decorado demasiado pequeño para su belleza. La imagen está firmada por Annie Leibovitz.

El día anterior, jugueteando con su bolígrafo y con uno de sus dos cubos de Rubik, Antoine Arnault habló con ella, vía Zoom, de su enésimo proyecto juntos. En su agenda, abierta de par en par, leemos que viajará pronto a Milán, e, inmediatamente después, a las proximidades de Florencia para inaugurar la nueva fábrica de Fendi, un edificio ecológico con vistas a las colinas de la Toscana. Allí cosen a mano los bolsos baguette, que se venden como bollos.

“No soy un clon de mi padre, tal vez sea eso lo que me hace fuerte a su lado. Nuestros diferentes puntos de vista nos hacen complementarios”

Cuando siente un hormigueo en sus largas piernas, se permite practicar putts en la alfombra de su despacho con sus palos de golf, zigzagueando entre dos pares de Berluti y unos animales de cuero encontrados en un rastrillo que le recuerdan a las obras de los Lalanne, sus artistas favoritos.

Sobre el escritorio, bien ordenado, tiene su navaja suiza —útil, dice, en el caso de tener que comer rápido— y también un kit para zapatos con dos cajas de betún. Arnault dice que no está familiarizado con el ejercicio de hacer confidencias. En un día de lluvia, accede, sin embargo, a abrirse un poco con la mezcla de la franqueza y prudencia que caracteriza a los grandes burgueses del norte.

“Mi mujer sufre por la situación. A título personal, su madre y su hermana están todavía en Rusia y también tiene familia en Ucrania”, dice el empresario sobre el actual conflicto bélico

—Después de cuatro años de ausencia por culpa de la Covid, han vuelto a poner en marcha las jornadas particulares que lanzó hace más de diez años. ¿Qué balance hace?

—Es estimulante e increíblemente estresante trabajar tanto para un evento que solo dura tres días. Convertir nuestros emblemáticos lugares en museos, cada uno con una visita guiada muy elaborada, requiere de una compleja logística que hay que preparar con meses de antelación. No se improvisa nada, todo tiene que encajar, manteniendo una parte de sueño y de azar. Me acuerdo de la edición de dos mil dieciséis, en la que diluvió durante setenta y dos horas por toda Francia y parte de Italia. Nosotros, desmoralizados, mirábamos el pronóstico del tiempo. Sin embargo, al igual que este año, los visitantes no faltaron a la cita. Ese momento, especial para el público, los artesanos y los organizadores, me conmueve particularmente.

—¿Qué es lo que le hace sonreír?

—La última vez que me reí a carcajadas fue cuando mi amigo Gad Elmaleh me ofreció la oportunidad de asistir en un pequeñito cabaret del distrito once de París al show privado de uno de mis ídolos, el comediante estadounidense Jerry Seinfeld. Frente a él, me quedé, por primera vez, paralizado por la emoción y sin voz. He leído todos sus libros y he visto todos sus espectáculos. De joven, no me perdía ni un solo episodio de Seinfeld, en Canal Jimmy, los domingos por la noche. Me los conozco casi todos de memoria. Pero lo que más me alegra, sobre todo, es la sonrisa de mis hijos.

—¿Dónde se viste?

—Procuro ser un embajador de nuestras marcas, pero también me gusta probar lo que se hace en otros sitios. Es poco probable que se me vea con una enorme chaqueta con el logo de una marca de la competencia, pero los vaqueros que llevo no son de la casa y, en estos momentos, siento debilidad por un reloj Snoopy que encuentro divertido y que tampoco pertenece a ninguna firma nuestra. Antes de que la marca formará parte de nuestro grupo, le ofrecía casi todos los años a mi padre, por Navidad, un jersey de Loro Piana. Él me insistía en que prefería un producto de LVMH, pero se resignaba a reconocer que tenían una calidad increíble.

—¿Les da a sus hijos la misma educación que la que usted recibió?

—Yo recuerdo perfectamente a mi padre llegando de la oficina a casa a las seis de la tarde para hacer los deberes conmigo cuando, en plena adolescencia, pasé un año un tanto difícil. Cenábamos juntos y luego me hacía recitar mis lecciones antes de volver a sus asuntos en su habitación. En esa época, los ordenadores y los teléfonos celulares no existían. A los trece, uno no se da cuenta de lo maravilloso que es eso, pero hoy soy consciente de ello. Yo intento, como mi padre hizo conmigo, pasar tiempo con mis hijos, ser un buen padre. Todavía son pequeños, por lo tanto me limito de momento a recitarles unos poemas y a otras actividades sencillas.

—¿Es verdad que, siendo un adolescente, le decía a su padre: “No debes tallarme a tu imagen”?

—Sí, pero no con esas palabras. Yo no soy un clon de mi padre, tal vez sea eso lo que me hace fuerte a su lado. Nuestros diferentes puntos de vista nos hacen complementarios y sé que me escucha y que toma en cuenta lo que le digo, sobre todo, en los temas de comunicación e imagen.

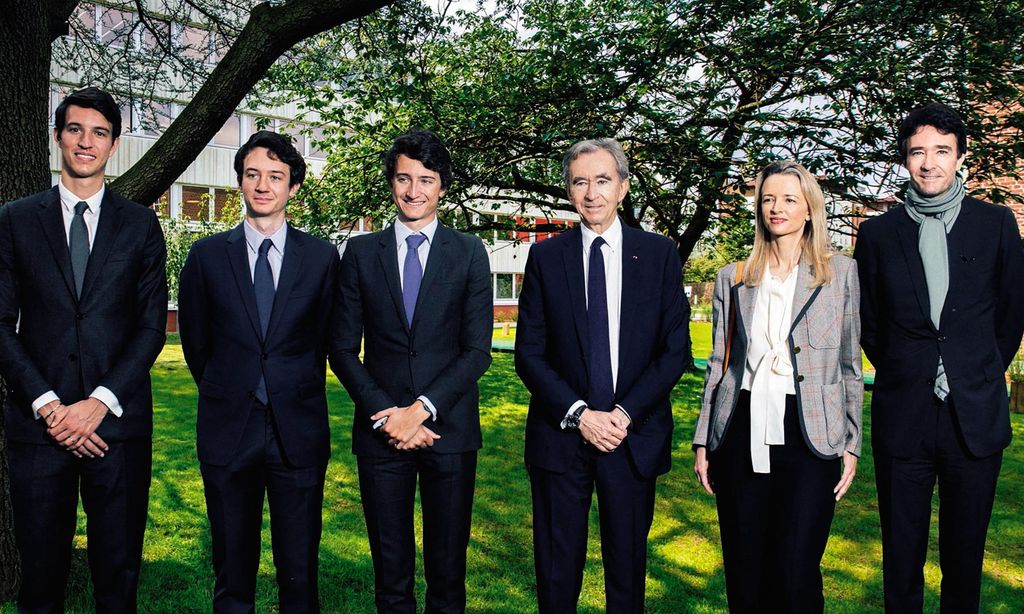

—Hay toda una fantasía alrededor de los almuerzos en la sede central de LVMH, que, una vez al mes, le reúne a usted con su hermana y sus hermanos en torno a su padre. ¿De qué hablan?

—Estando Alexandre en Nueva York; Frédéric, en Suiza, y Delphine, Jean, mi padre y yo, a menudo, de viaje, esos almuerzos se organizan más bien cada seis semanas y en ellos hablamos un poco de todo. De cotilleos y de nuestras historias personales, pero, sobre todo, de nuestras profesiones, porque, entre cumpleaños, Navidades, bodas y bautizos, tenemos muchas excusas para reunirnos en familia. Por otra parte, si uno de nosotros tiene un proyecto que le apasiona, esa reunión sirve de oportunidad para presentarlo y hablarlo.

“En plena adolescencia, pasé un año un tanto difícil. Cenábamos juntos y luego me hacía recitar mis lecciones antes de volver a sus asuntos”

—Usted es el mayor de los hermanos y trabajan todos para LVMH, ¿cómo se reparten los roles entre ustedes?

—Cada uno tiene funciones claramente definidas de una forma muy natural. Sé que la gente siente cierta fascinación por las dinastías. Sin idealizar las cosas, puedo decir que nos llevamos bien y nos vemos muy a menudo. Me parece saludable, para un grupo de hermanos que tiene responsabilidades y está llamado a tener más, hablar entre nosotros en vez de enterarnos de las cosas por un correo electrónico, en el mejor de los casos, o, en el peor, por los periódicos o la rumorología. Ahora nos sentamos todos en la junta de Agache, el holding de cabecera, y, en ese contexto, tenemos la oportunidad de tener encuentros puramente profesionales para analizar el futuro, algo que hacemos muy en serio.

—¿Alguna vez se imagina lo que haría si no fuese hijo de Bernard Arnault?

—A veces lo pienso. Es bastante extraño encontrarse embarcado en un destino por filiación. Creo que habría encaminado mis pasos hacia una agencia de publicidad, una revista o un grupo de medios. Son profesiones donde también se tiene la oportunidad de conocer a gente apasionada y apasionante.

—¿Sigue las noticias? ¿Es más complicado comentarlas cuando uno se llama Antoine Arnault?

—Con trece o catorce años, cuando mis amigos escuchaban emisoras musicales, yo me despertaba con el noticiero de la principal radio francesa. Y devoro la prensa escrita desde siempre. A menudo, los acontecimientos afectan a nuestros negocios y, por lo tanto, son temas que no eludo. Cuando estalló el conflicto entre Ucrania y Rusia, organizamos de inmediato una reunión de crisis. Yo era de los que abogaban por actuar rápido, porque pensaba que iba a durar. Una vez más, mi padre me escuchó con atención y decidimos cerrar. Fuimos los primeros en hacerlo, igual que fuimos los primeros en decidir anunciar, hace varias semanas, un plan de sobriedad energética. Apagaremos las luces de nuestras tiendas y sedes sociales mucho antes y bajaremos la temperatura en invierno, lo que permitirá ahorrar de un diez a un quince por ciento de energía.

—Su mujer, Natalia Vodiánova, de origen ruso, está menos visible últimamente. ¿Sufre ella por el conflicto bélico?

—Por supuesto que mi mujer sufre por la situación. A título personal, su madre y su hermana están todavía en Rusia y también tiene familia en Ucrania. Está atrapada entre tantos fuegos que todo lo que pudiera decir podría ser malinterpretado, así que eligió pronunciarse lo menos posible. Muy pronto, en paralelo a su carrera como modelo, creó Naked Heart, fundación que ayuda a niños con discapacidad en su país. Actualmente es difícil mantener sus compromisos con ellos, cuando probablemente lo necesiten más que nunca. Los recursos se están acabando y la veo resiliente, buscando soluciones. No es fácil actualmente recaudar fondos para una fundación que opera principalmente en Rusia, porque nadie quiere involucrarse de cerca o lejos con lo que está pasando allí. Esto es comprensible, pero es difícil para ella porque es el proyecto de su vida y la veo triste y preguntándose cómo ha podido ocurrir y cuándo se va a parar.

“Sé que la gente siente cierta fascinación por las dinastías. Sin idealizar las cosas, puedo decir que nos llevamos bien y nos vemos muy a menudo”

,type=downsize)