Pope Francis' greatest love: Amalia Damonte, the woman that could have changed history

‘He Told Me If He Didn’t Marry Me, He Would Become a Priest’

Before Pope Francis became famous: A woman shared candid memories of the late Pontiff

She knew him before the world did. Ana Maria Belmonte shares rare, heartwarming memories of Pope Francis as a humble young priest in Argentina

Coco Gauff's interview halted by Madrid Open blackout chaos

The Madrid Masters Open descended into chaos when a power outage abruptly cut off Caco Gauff's interview, leaving her visibly shaken in the sudden silence.

Sofia Vergara's stunning surprise honors Eva Longoria at Platino Awards

Tears and laughs filled the Platino Awards as Sofia Vergara's emotional surprise left Eva Longoria speechless.

Elizabeth Hurley could marry Billy Rae Cyrus amid whirlwind romance

Elizabeth Hurley and Billy Rae Cyrus seem to be taking their whirlwind romance very seriouslyTom Holland publicly supports fiancée Zendaya for first time since engagement

Tom Holland and Zendaya were seen together for the first time since getting engagedJeff Bezos and Lauren Sánchez relax at Stagecoach amid Blue Origin flight backlash

Jeff Bezos and Lauren Sánchez enjoyed a relaxing weekend at StagecoachSydney Sweeney puts life with her ex-fiancé behind her while partying with Paris Hilton

It looks like Sydney Sweeney is officially moving on from her ex-fiancéKendall Jenner brings back Wonder Woman's Iconic 70s hairstyle in new trend move

The model seems to be moving on from her bob era, embracing a voluminous, full-bodied mane instead.Sofía Vergara stuns in lace bustier top during night out with Eva Longoria in Madrid

Sofía Vergara stole the show during a night out with Eva Longoria and more friends in SpainJustin Bieber posts heartfelt Instagram tribute following the death of his 'papa'

Justin Bieber is mourning the loss of an important person in his lifePope Francis' funeral: 8 Key moments that made history

The solemn farewell, marking the end of an era, left unforgettable images and meetings that promise to make history.Gigi Hadid sparks engagement rumors while celebrating 30th birthday with Bradley Cooper

Gigi Hadid has everyone wondering if the ring on her finger is something more than a cute accessory.Zelina Vega wins WWE Women's United States Championship for first singles title of her career

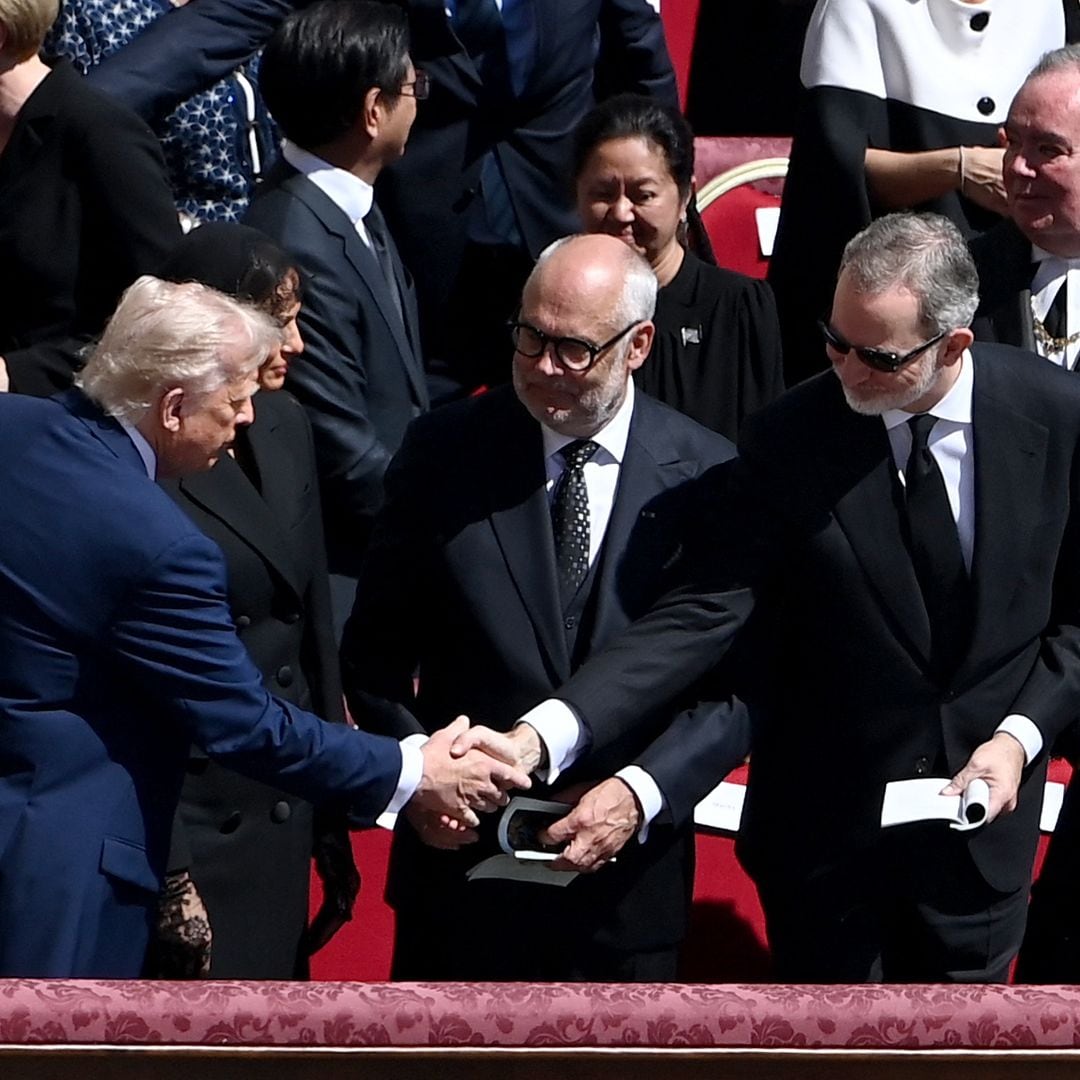

There's a new WWE Women's United States Champion!What Donald Trump, Prince William and King Abdullah had in common at Pope Francis' funeral

They were among the dignitaries at the service in St. Peter's SquarePope Francis canonization: Can the late pontiff become a saint?

Not every pope is canonized as a saint, and today it's more challenging than ever. Here's why sainthood is not guaranteed, even for popes like John Paul IIThe special gift Pope Francis gave Queen Elizabeth for Prince George

Prince William attended the late pontiff's funeral on April 26U.S. journalist Kielce Gussie becomes the Voice of Pope Francis' farewell

The 28-year-old Florida native, now a journalist at Vatican News, read from the Acts of the ApostlesLuis Miguel celebrates his 55th birthday with true love by his side

In a period of reinvention and success, the 'Sol de Mexico's' legacy glows ever bright, lit by the presence of the love of his lifeHow to watch Pope Francis' funeral in Latin America, Mexico and the U.S.

Millions will honor Pope Francis at his funeral on April 26, 2025. Find out how to watch the live broadcast in Mexico, Latin America, and the United States.Will Meghan Markle ever run for office? What the Duchess had to say

The Duchess of Sussex sat down for her first-ever podcast interviewVictoria Beckham’s best-kept wellness secret: Apple cider vinegar

Follow in the entrepreneur’s footsteps and feel your best from the inside out

Don't miss a thing!

Sign up to HOLA!'s newsletter and get the latest news, exclusive content, and much more.

By entering your details, you are agreeing to HOLA USA's User Data Protection Policy. You can unsubscribe at any time. For more information, please click here.

Pet of the week: This dog was thought to be blind — He was just ignoring everyone

Don Luis is still looking for a forever family

What to Watch: 7 movies and TV shows to stream - April 18

Read our weekly round-up of the best movies and TV shows streaming across platforms

What to Watch: 7 best movies and TV shows to stream this week — April 4

In hopes of helping you find good movies and TV, we weekly round up some of the most exciting titles streaming across the most popular platforms

Millie Bobby Brown turned to Pamela Anderson for fashion inspo, but what does the 'Baywatch' star think?

“I know what works best on me, and it’s not always what’s in fashion,” Pamela said.

Jennifer Garner nails effortless chic in NYC

The "Alias" star stepped out in New York City this week for a casual shopping date with friends

JFK's grandson, Jack Schlossberg, boycotts Met Gala — Here's why

The 32-year-old Kennedy heir and former Vogue political correspondent isn't just sitting this one out

Oversized fashion: Tips to master this trending look

See how Bella Hadid, Rihanna, Pedro Pascal and more are rocking this trend and learn how you can too!

Colman Domingo's 2025 Met Gala look got a reaction from Anna Wintour

Domingo spiraled a bit while waiting for a reply

Second Lady Usha Vance Rewears Accessory from Inauguration Day

They're a perfect accessory for spring

Marie Leguizamo on crafting bingeable TV & amplifying Latin and Women’s voices

Leguizamo is responsible for adapting hits like "Last One Laughing" and "Temptation Island" to Latin American audiencesMeet Pam Covarrubias, the Latina podcaster fostering empathy in our communities

In an exclusive chat with HOLA!, the businesswoman shared her favorite stories from her 400 episode podcastJessica Pegula explains why she isn't playing doubles with Coco Gauff anymore

They both made it to the quarterfinals at StuttgartRafa Nadal receives World Sports Award as he prepares to welcome second child

Nadal and his wife Mery Perelló looked happy throughout the ceremony'El Loco' Gatti, legendary Argentine goalie and TV Personality, dies at 80 after medical complications

The former Argentine goalkeeper, known for his charismatic appearances on 'El Chiringuito' and 'Punto Pelota,' passed away on April 20 after weeks in intensive careAdele makes rare public appearance with fiancé Rich Paul for NBA playoffs

Adele and her fiancé Rich Paul had a rare public date night, enjoying the first playoff game for the Los Angeles LakersCreatine might help battle depression, and not just build your biceps

Can creatine lift more than your PRs?

May 2025 Moon Phases Calendar: When is the Full Moon?

The Moon is basically the lighting director of the night sky

How to set up a hummingbird feeder (and keep it hummingbird-friendly)

You can turn your outdoor space into a hummingbird haven

Gerard Piqué y Clara Chía han terminado su relación, luego de tres años juntos

La ahora expareja salió a la luz en agosto de 2022, meses después de que Piqué anunciara su ruptura con ShakiraRicky Martin enternece las redes al llevar a su hijo Renn a la escuela

El cantante de 53 años tiene cuatro hijos; comparte a los dos más pequeños con su exesposo Jwan YosefCazzu habla como nunca de su relación con Christian Nodal: 'Nunca imaginé tener una familia'

La cantante también confirmó que su canción 'La Cueva' está inspirada en su ruptura con el intérpreteCatherine Zeta Jones y la emotiva dedicatoria a su hija a puertas de un gran cambio en su vida personal

La estrella de Hollywood comparte dos hijos con Michael DouglasGisele Bündchen and Ivanka Trump look like bikini besties in Costa Rica

The famous friends are enjoying the sand in Costa Rica

By Jovita TrujilloSebastián Yatra sparks dating rumors with TikToker in Barcelona following Aitana split

Of course, they can just be friends

By Jovita TrujilloMadonna suits up for a rooftop date night with her boyfriend Akeem Morris

They sparked engagement rumors in January

By Jovita Trujillo